¿Quién quiere ir a la Universidad a los 15 años?

Hace no demasiado escribí un post en este mismo blog en el que mantenía que el sistema de becas debía ser repensado y rediseñado dado que las clases bajas, que son quienes requieren de la beca para continuar estudios universitarios, están notablemente infrarrepresentadas en la Universidad (ver aquí). Poco después escribí diciendo que en la Universidad había demasiados alumnos, porque demasiados de ellos eligen la opción universitaria simplemente huyendo de los Ciclos Formativos, alternativa vinculada a clases bajas (ver aquí). Me gustaría ahora ofrecer algo de información que avale esa infrarrepresentación de las clases populares en la Universidad de la que he hablado en ambas entradas.

Diferentes estudios han puesto de manifiesto los sesgos que el origen social genera en la matriculación universitaria utilizando para ello estadísticas de registro de distintas universidades españolas. Dichos trabajos han explotado bases de datos que no se ofrecen al público, lo que impide conocer de forma actualizada tales sesgos y complica su estudio. Una forma menos precisa de aproximarse a los efectos del origen social sobre el acceso a la Universidad es a través de la expectativa de los alumnos a edades en las que sí disponemos de información. Las pruebas internacionales PISA, realizadas a alumnos de 15 años de edad, ofrecen esa posibilidad.

Dentro de la Sociología de la Educación, una manera conocida de analizar el efecto del origen social en el logro educativo es a través de la distinción entre efectos primarios y secundarios popularizada por el sociólogo francés Raymond Boudon. Los efectos primarios hacen referencia a las diferencias de rendimiento atribuibles al distinto volumen de recursos e influencias a que se ven expuestos los alumnos de distintas clases sociales. Dado que los alumnos de extracción social más alta rinden, en media, mejor en los niveles previos, terminan matriculándose en la Universidad en mayor proporción. Sin embargo, las diferencias en el logro educativo no se explican únicamente por diferencias de rendimiento pues, ante situaciones de idéntico desempeño escolar, los alumnos de posiciones más elevadas tienden a elegir en mayor proporción horizontes académicos ambiciosos. A ello lo llamamos efectos secundarios del origen social, ya que se conocen una vez se controla el efecto del rendimiento previo. Esa distinta manera en que las clases sociales enfrentan el proceso de decisión sobre la matriculación universitaria hace que, habiendo desarrollado el mismo itinerario formativo previo, dos alumnos de distinta posición social tengan una probabilidad de acceder a la Universidad diferente. La acción conjunta de los efectos primarios (rendimiento) y secundarios (toma de decisión) termina por generar una diferencia en el logro educativo alcanzado a la que solemos denominar desigualdad de oportunidades educativas y que lleva a que las clases altas estén sobrerrepresentadas en la Universidad.

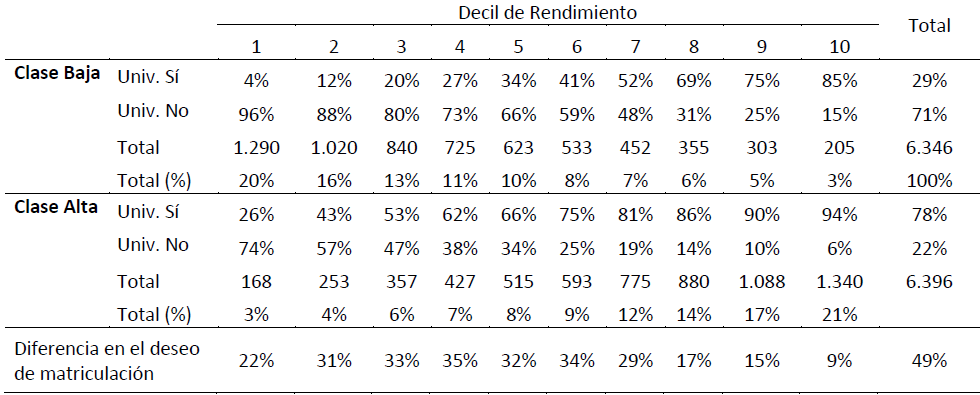

Podemos mostrar ambos efectos a partir de la información ofrecida por PISA 2015 utilizando, en lugar de la matriculación en la Universidad, el deseo de matriculación que los alumnos de 15 años manifestaron al realizar la prueba. El origen social del alumnado ha sido operacionalizado a través del Índice de Estatus Socioeconómico y Cultural (ESCS por sus siglas en inglés) ofrecido por PISA, simplificando la realidad social en una clase baja (primer quintil del ESCS) y una clase alta (quinto quintil del ESCS) para mayor claridad expositiva. El rendimiento se ha calculado a partir de la media de las tres competencias básicas analizadas por PISA (matemática, científica y lectora), obteniéndose posteriormente sus deciles. A partir de ello se ha elaborado la tabla siguiente.

Tabla 1. Deseo de matriculación universitaria desagregado por la extracción social y el rendimiento en PISA

Fuente: Base de datos PISA 2015, elaboración propia.

Antes de presentar sus resultados, solo añadamos que el 47,5% de los alumnos encuestados (N=32.022) manifestaron su deseo de completar estudios universitarios. De ese total de alumnos que querían ir a la Universidad, el 11% eran de clase baja y el 30% de clase alta. Recuérdese que ambas clases representan un quintil del total de la muestra (20%), lo que significa una infrarrepresentación de la clase baja y una sobrerrepresentación de la clase alta. Podemos observarlo mejor si nos fijamos en la tabla adjunta: mientras que en la clase alta el 78% de los alumnos desea completar un grado universitario, solo el 29% de los alumnos de clase baja desea hacer lo propio. Una diferencia de casi 50 puntos porcentuales en la expectativa académica que, de realizarse, produciría una diferencia notable en el logro educativo de ambas clases sociales.

Esa desigualdad de oportunidades educativa puede ser descompuesta, como decíamos anteriormente, a través del efecto que el origen social genera sobre el rendimiento y el proceso de toma de decisión. La existencia de efectos primarios queda patente por la proporción de alumnos de cada clase social en cada uno de los deciles de rendimiento. Puede comprobarse que la clase baja acumula el 49% de su alumnado en los tres deciles de peor desempeño, mientras que la clase alta agrupa el 52% en los tres deciles de mejor rendimiento PISA. Efectivamente, cuanto más alta es la posición en la estructura social los alumnos alcanzan un mayor desarrollo competencial, rinden mejor en las aulas, desarrollan mayores cotas de ambición académica y profesional y terminan por completar itinerarios formativos más exigentes asociados a un mayor logro educativo.

Pero eso no es todo lo que ocurre. La toma de decisión juega también un rol fundamental en la construcción de esas diferencias entre clases sociales. Para observar estos efectos secundarios fíjese el lector en lo que ocurre en cada decil de rendimiento. Podemos decir que, dentro de cada decil, los alumnos han rendido de forma similar, de manera que las diferencias que se observen en la proporción que desea matricularse en la Universidad entre clases sociales se deben únicamente a la forma característica en que cada una se enfrenta el proceso de toma de decisión sobre su futuro formativo. Las diferencias entre ambas clases sociales se hacen máximas en el cuarto decil de rendimiento, elevándose hasta los 35 puntos porcentuales. Es decir, ante un mismo rendimiento, el correspondiente al cuarto decil, los alumnos de clase alta se sienten mucho más capaces o mucho más impelidos a la matriculación universitaria que los alumnos de clase baja.

Una forma algo más intuitiva de observar los efectos secundarios es a través de la representación gráfica del deseo de matriculación de ambas clases sociales. La distancia que, para un determinado rendimiento, separa ambas curvas es indicativa de los efectos secundarios del origen social y, como puede comprobarse, son notables tanto en los niveles bajos de rendimiento como en los niveles intermedios. Es decir, buena parte de la desigualdad en el deseo de matriculación en la Universidad se debe a que los alumnos de clases bajas, cuando alcanzan niveles de desarrollo competencial bajos o intermedios, presentan una mucho menor intención de continuar sus estudios por la vía universitaria que sus compañeros de clases altas que rinden también a esos mismos niveles.

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos que desean matricularse en la Universidad a los 15 años por clase social

Fuente: Base de datos PISA 2015, elaboración propia.

Boudon explicaba los efectos secundarios a través de la aversión al riesgo de movilidad social descendente que caracteriza a todos los estudiantes y sus familias. En la medida en que dicho riesgo aumenta cuanto más alta es la posición social del alumno, las clases altas sienten un mayor impulso por extender su escolarización y matricularse en vías curriculares de alta exigencia académica. Las clases bajas, en cambio, no requieren del nivel universitario para mantener su posición social, lo que lleva a que el deseo de matriculación solo aumente cuando su rendimiento les permite concluir que, inequívocamente, pueden afrontar la exigencia del nivel universitario. Eso explica la forma de ambas curvas. La clase alta aumenta su deseo de matriculación rápidamente ante ligeras mejoras del rendimiento en niveles bajos de desempeño, mientras que la clase baja espera para hacer lo propio a alcanzar un nivel alto de rendimiento.

Otras explicaciones se han dado a esas diferencias en el proceso de toma de decisión de las distintas clases sociales a las que no entraremos aquí. Sea como fuere, lo que se puede constatar es un deseo de matriculación universitario muy diferente entre el quintil de alumnos de mayor ESCS y el de menor ESCS en PISA. Y ese diferencial solo podrá agravarse tras el paso por la Educación Secundaria Superior, pues de nuevo el rendimiento de las clases altas será mayor y el abandono más intenso entre las clases bajas. Como resultado de todo ello, la composición del alumnado universitario no será representativa de la población general, sobrerrepresentado a los alumnos de más alta extracción social y contribuyendo así a la reproducción de las diferencias sociales.

Y para combatir esa realidad, es importante resistir la tentación de pensar que, si mañana lográsemos que todos y cada uno de los alumnos se desempeñen de forma destacada en sus respectivas trayectorias escolares, lograríamos eliminar los sesgos en el acceso a la Universidad. Obsérvese que incluso en el décimo decil de rendimiento, donde se concentran los alumnos más destacados en las pruebas PISA, existe una diferencia de nada menos que nueve puntos porcentuales en el deseo de matriculación universitaria entre las clases alta y baja. Diseñar programas que promuevan horizontes ambiciosos entre los alumnos de menor extracción social es fundamental para estimular a un alumnado de clases populares que, de otra forma, tiende a conformarse con itinerarios formativos asociados a un menor logro educativo y una inserción laboral más pronta y menos cualificada.

Excelente artículo, y muy necesario. Gracias

Es un indicador muy importante y creo que esto se repite en muchas universidades del mundo. En Bolivia creo que sucede lo mismo, habrá que investigar que factores ocasionan la ocurrencia de este fenómeno.

Felicidades, es un aporte para tomar muy en cuenta.

bb nn

[…] universitaria a los 15 años, desigualdades que persisten tras controlar el rendimiento académico (1). También he reflexionado con ustedes sobre el sistema de becas (2) y, sin aspiraciones de realizar […]